1981年,行为艺术家谢德庆,做了一个叫《户外》的行为艺术作品,他在一年内不让自己进入任何一个建筑之中,同时也不会进入任何有遮挡的地方。

就这样,他背着睡袋开始在纽约曼哈顿流浪,结果期间因和人发生冲突,被警察带入警察局,进入了建筑之中。

在如今的社会中,想要逃离建筑,似乎已经变得不可能,从人类最初进入山洞躲避危机到伐木锤石建造房子,建筑伴随着整个人类文明的起源。

/ 李保峰,华中科技大学教授,博士生导师/

如建筑师李保峰所言,建筑与人密不可分,如同衣服一样,成为人的延伸。

而当城市快速扩张时,如何与自然和谐共处,成为建筑无法回避的问题。

「谦和建造」是李保峰给出的回答。

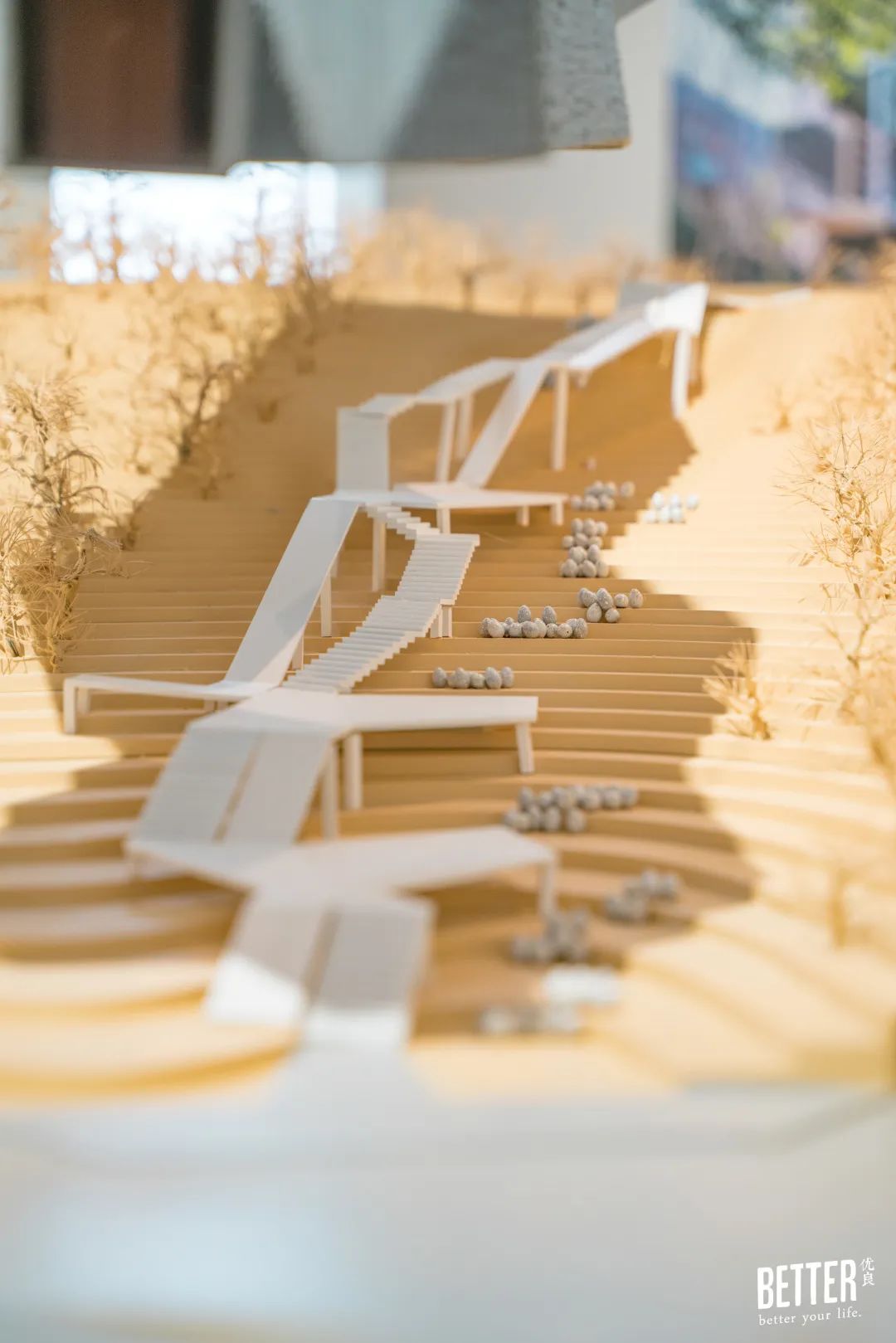

11月,李保峰的「谦和建造」作品展在联投浮生艺术馆展出,从湖北青龙山恐龙蛋遗址保护博物馆,伏牛山世界地质公园博物馆,到恩施大峡谷度假酒店,一个个建筑模型和影像,记录了李保峰的建筑与自然求和之路。

在「谦和建造」作品展展厅入门处,上百张设计手稿组成一束“光”,投射到地面上。除了建筑,手稿上最常出现的,便是山和树。

对于李保峰而言,所谓谦和的建造,是轻轻地触摸自然,在建筑和自然之间找到平衡。

年轻的时候遇上上山下乡成为一名木工,1977年恢复高考后,李保峰考上了大学,学的便是建筑。随后前往德国当助教,回国做建筑工作室,再到成为高校建筑系老师,李保峰大半辈子都在和建筑打交道。

展厅里所展出的,是李保峰教授团队这些年来的建筑成果。一个个建筑微缩模型,配合影像,让人仿佛亲自踏入那些从山谷之中、梯田之上生长出的建筑。

最显眼的,当然还是青龙山恐龙蛋遗址博物馆。

整个建筑匍匐在山间,网上有人戏称博物馆像是恐龙的便便,这是李保峰的代表作之一,曾被英国著名建筑设计媒体Dezeen评选为2016年全球十大公共建筑。

那里原是一片有着恐龙蛋化石的山地。李保峰接到这个项目时,考虑到恐龙蛋群赖以存在的原始地表状况,选择了依照山地地势规律进行覆盖式建造。

李保峰的谦和建筑也表现在建筑材料上。

建造青龙山恐龙蛋遗址博物馆时,李保峰选择了当地最廉价的施工用品竹跳板,一来竹子是可再生资源,二来竹跳板粗糙的肌理,可以给建筑赋予一种沧桑感。不止如此,周边拆除后留下来的老建筑瓦片,也被李保峰用进了博物馆的建造之中。

项目建造初期,建筑的样子始终是一个相对模糊的概念,按照山地起伏规律、恐龙蛋的分布进行建造,完全是一种遵循客观规律的方法。

等到竣工过后,有人看着二期的遗址说像一个剑龙,这是李保峰完全没有想到的。

在李保峰看来,好的建筑是在意料之外,却又在情理之中。而这一切都是发生在顺应自然规律的前提之下。

但现实是,这种状态并不是总能达成。

十多年前,李保峰教授团队曾在武汉中标一个项目,项目所在地的背后有一座山,李保峰和团队进行实地考察后,决定将这座山作为建筑主体,将后期建造围绕整座山展开,一个月后,当他带着初步设计去给甲方汇报时,却被告知甲方已经将整座山夷为平地。

工业革命带来的科技力量,使得人类在建造能力上愈来愈强大。摩天大楼不断突破高度记录,移除掉一座山,抽干一湖水,皆在举手之间。

而移山填谷的建造,在李保峰看来是一种建筑上的偷懒。作为一个建筑师,除了在建筑上要有艺术的追求,还应有一份责任,应当时刻保持敬畏与温情。

不管如何去轻触自然,修建一栋建筑物,势必会对所在的环境造成破坏。说到底,盖房子本是一种恶,但却是必要的恶,“所谓轻触自然,是在自然环境的基础上,尽可能的减少作恶。”

而轻触自然时产生的自我审视,也是李保峰谦和建造的根源。

展览一角,陈列着郑州黄河国家地质公园黄土博物馆的照片。照片上,一片树林置于博物馆门口十分显眼,早在博物馆建成之前,它们便已经存在于此。

按照常规的设计,博物馆门前应该是一片形式感很强的广场,但是李保峰保留了这片树林,李保峰说:“一棵树可以活上千年,总是让人敬畏,从一片树林之中穿过然后进入博物馆,这是另外一种体验。”

黄土博物馆的原址是一处老旧的窑洞,李保峰和团队在此处考察一周后,决定在原有窑洞的基础上,前后各自建上两个房子,利用窑洞将其连接,作为黄土博物馆。

博物馆落成时,藏身树林后的它不像是一栋新的建筑,好像一直就在这黄土之中一般。然而不久之后,为了修建停车场,这片树林被移除。

这可能也是李保峰身为一个建筑师时常需要自我审视的原因:我们需要那么多吗?我们需要这么做吗?

最终,好的建筑不止关乎于技,更关乎于道。

正如著名建筑师伯纳德·屈米所说:“建筑不是关于形式的一种知识,而是关于知识的一种形式。”一个建筑里融合的是一个文明的历史,不应该只是机械性的堆积。

展厅里展出的恩施大峡谷度假酒店建筑项目,李保峰和团队选择的不是平缓的农田与原住民住宅区,而是将建造地址定在另一处比较陡峭的位置,尽量把好的地方留给农民。

虽在施工和设计上都增加了难度,但尊重当地人的生活方式和权利,这样的人文精神,对于一个建筑师而言,不可或缺。“对于山地里的农民而言,耕地是至关重要的,而且这些人世世代代在此生活,我们最好不要去抢占。”

后来修建的户外舞台,仍旧是依山而建,舞台上表演的演员均为当地的原住民,解决了当地人谋生的问题。

这本不是一个建筑师需要考虑的范畴,但一个建筑说到底仍旧是为了人而存在,从这片土地里生长出的建筑,也应该将这片土地的人纳入其中。

建筑是为了更加方便人的生活和交流,而不是为了建筑而牺牲掉人生存于此的利益。

李保峰作为知青下乡插队的三年,这段人与土地的直接联系,呈现在了他日后的建筑之中。

“我觉得人类其实挺渺小的,人类的寿命很短暂,我们理应非常轻柔地接触自然,非常谦和地建造,不要那么狂妄。”

从躲进洞穴的智人,赫梯人的崖居,到东方的木材房屋,西方的石头城堡,人类的建造一直依靠自然产生。

在今天,建高楼,移山峰已经轻而易举,靠着科技手段轻易达成目的的背后,丢失的是人与自然最初的联系。

人塑造建筑的同时,建筑也塑造着人,当人怀着谦和来面对建筑时,建筑也将反射出石头的温度。这样的温度存在于谦和的建造,也隐藏在联投浮生艺术馆之中。

展厅一侧的吊桥之下,废弃的石料被重新利用排铺,如山野间的乱石错落,木制的旋转楼梯蜿蜒而上,灰色直立的墙面上映射着玻璃窗外折射的光线,同谦和建造一样,联投浮生艺术馆将建筑最大限度地还给了自然。